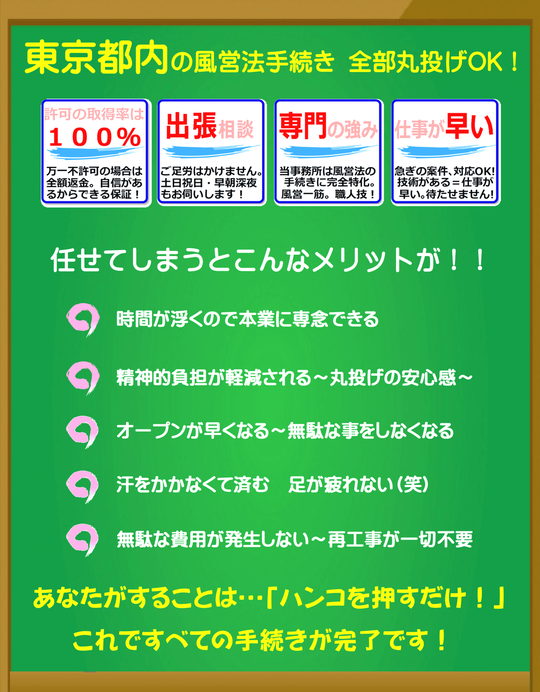

クラブ、スポーツバー、ライブハウスの開業|何の許可申請が必要?

「特定遊興飲食店営業」と「飲食店営業」の二つの許可が必要です!

クラブ(ここで言うクラブとは、ホステスさんが接待する「銀座のクラブ」のようなお店ではなく、踊るほうのクラブ、要はディスコのことを指します)や、スポーツバー、ライブハウスといったお店を開業するには、どのような許可申請を、どこに対してする必要があるのでしょうか?

営業内容の詳細をお聞きしないと一概には言えないのですが、一般的には「特定遊興飲食店営業」の許可が必要になると思われます。この許可を取るためには、公安委員会に対して申請の手続きを行わなければなりません(尚、申請の直接的な窓口は、営業所を管轄する警察署になります)。

更にこれとは別に、保健所に対して飲食店営業の許可申請も行う必要があります。つまり、二つの許可を取る必要があるということです。

飲食店営業の許可申請は、特定遊興飲食店営業のそれと比べると、難易度はそれほど高くないのですが、オープン前の忙しい中、数回保健所に足を運んだり、検査に立ち会ったりといった「面倒な作業」をしなければなりません。これに対し、特定遊興飲食店営業の許可申請は、そうした面倒臭さにプラスして、なかなか難易度が高いという厄介な点があり、ご自身で申請しようと考えている場合は注意が必要です。

特定遊興飲食店営業の許可は「三つの側面」から考えるとスッキリ!

ところで、この特定遊興飲食店営業ですが、風営法で規制の対象となっています。つまり、年少者や地域環境等にそれなりに影響を及ぼす可能性のある営業であると考えられているのです。

そのため、許可を出す側(公安委員会)はとても慎重に審査をしますし、許可が出るまでに時間もかかります。

また、申請するための要件もハードルが高く、様々な観点から検討を加える必要があります。その際は「人」「場所」「営業所」という三つの側面から考えていくと比較的頭がスッキリしますので、ここでもそれに沿って概観を掴んでみましょう。

三つの側面その①:特定遊興飲食店営業の「人」について

まず、「人」に関してですが、特定遊興飲食店営業の許可は誰でも取れるというわけではありません。風営法で細かく欠格事由というものが定められていますので、これに引っかかるとアウトとなります。風俗営業の欠格事由が準用されていますので、内容はなかなか細かいです。

三つの側面その②:特定遊興飲食店営業の「場所」について

また、「場所」に関してですが、こういった業態は深夜から明け方にかけてが盛り上がる時間となります。そのため、「やってもいいけど、場所を考えてやってね」ということから、一定の限られた地域内(東京都の場合は東京都公安委員会が告示する地域)でしか営業することはできません。さらにその地域内の中でも、児童福祉施設や病院、診療所などといった施設からは一定の距離がないといけないので、開業できる場所は相当に限られたものになってきます。

この場所の要件をあやふやにしたまま開業準備を進めてしまうと、申請の段階で場所的要件に引っかかっていることが判明した場合、その損失は計り知れないものとなります。そのため、この点は事前に明確にしておく必要が絶対にあります。

この調査にはそれなりのノウハウと時間を要しますので、風営法を深く理解しているという方以外は、当事務所のような風営法の専門家に依頼してしまったほうが安全で確実です。

一例を挙げますが、あなたは「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園」についてキチンと理解していますか?そうでないとしたら、今からこれらの一つ一つがどういったもので、どこにあるのかを調べるとなると、相当骨が折れる作業になると思います。このような面倒なことは、専門家に丸投げしてしまったほうが「楽チンでいいよね!」ということです。

三つの側面その③:特定遊興飲食店営業の「営業所」について

「人」、「場所」以外にも「営業所」の構造や設備も基準に合致していなければ、許可は出ません。箱の大きさが客室一室で33㎡以上必要ですし、見通し、照度、騒音・振動などについても細かく規制がかかっています。

しかし風営法を読み込むと、営業者側にとっては「使える」制度もあったりしますので、ここでもやはり風営法に詳しい当事務所のような専門家を活用されたほうが、結果的にはイメージ通りのお店が作れる可能性が高いです。

このようにクラブ、スポーツバー、ライブハウスといった特定遊興飲食店営業を開業するためには、検討しなければならない課題がいくつもあって、そのそれぞれに深いノウハウが必要となってきますので、特定遊興飲食店営業の開業をお考えの方は、風営法が専門の富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センターをぜひ活用していただければ、と思います。

※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

当事務所は「風営法」に関するコンテンツが充実!以下のページもご覧ください!!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

最新の投稿

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

- ---■業態別トピック■-----

- ---■個別のトピック■-----