雀荘の開業と経営|そのために必要な「風俗営業」の許可

雀荘は風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です

えっ、雀荘って風俗営業なの??

雀荘を開業するには何か許可が必要なのでしょうか。

結論から申し上げると、雀荘は風営法で規制の対象となっている「風俗営業」(第4号営業)ですので、開業するためにはその許可が必要、ということになります。

世間一般のマージャンをあまり知らない方がこの話を聞くと、ビックリ!という場合が多いです。

テレビなどで時折<健康麻雀>と称して、シニア層の方々が頭の体操を兼ねて楽しんでいる姿が放映されること等もあってか、マージャンと風俗営業という言葉がなかなか結び付かない、という方が多いように感じます。「えっ…雀荘って風俗営業なの?フーゾクって…エッチ系のお店の事じゃないの?」という方がとても多いのです。

法律上の「風俗営業」と世間一般でいうところの「風俗営業」は違うんだ、ということは、「そもそも風俗営業って何?」を見ていただければわかるのですが、いずれにせよ、雀荘は風俗営業(第4号営業)として風営法で規制の対象となっている、という点には注意して下さい。

れっきとした風俗営業ですので、普通の商店のように簡単に店を開く、というわけにはいきません。営業する場所や時間の他に、客室の照度、見通し…などについて実に細かく規制がかかっています。

なぜ雀荘が風俗営業なの?

雀荘は風俗営業(第4号営業)である、と先ほど述べましたが、この「4号」というのは、風営法第2条第1項第4号の「4号」のことです。ここに<雀荘が風俗営業である>と明記されていることから、「4号営業」と言ったりもしています。ちなみにこの4号営業は雀荘だけではありません。実はパチンコ店も4号営業となっています。

マージャンとパチンコ…ここに共通するのは「射幸心」という概念です。そしてこの「射幸心」は、「賭博」につながる可能性が高いことから、風営法で規制することとしているのです。

賭博は<勤労の美風を害し、副次的な犯罪を誘発し、国民経済の機能に重大な障害を及ぼすおそれのある、社会の風俗を害する行為>として捉えられており、それは風営法の目的(善良の風俗と清浄な風俗環境の保持)とは相容れないものです。

風営法は、マージャンを「射幸心をそそるおそれのある遊技」として位置付けています。そして「射幸心をそそるおそれのある遊技」は「賭博」につながる可能性が高い、ということから、それを「設備を設けて客に…させる営業」をする雀荘を、規制の対象としているのです。

現実に雀荘で敢行される賭博行為が後を絶たず、その検挙数が相当数ある事も規制の背景となっています。

マージャンに対する風営法の規制

このように雀荘が風営法という法律で規制の対象となっている以上、「うちは賭博なんかしてないよ…」と言ったところで、どうしようもありません。賭博行為をしていなくても、「おそれがある」ということで規制の対象となっている以上、それに従うしかありません。

ですので、雀荘を開業・経営しようと考えている方は、風営法が雀荘に対してどのような規制をかけているのかを知る必要があります。これを知らないと風営法違反となってしまうこともありますので、注意して下さい。賭博をしている、していないは風営法違反には関係ありません。賭博をしていなくても風営法の規定に反する事をしていれば当然、風営法違反です。

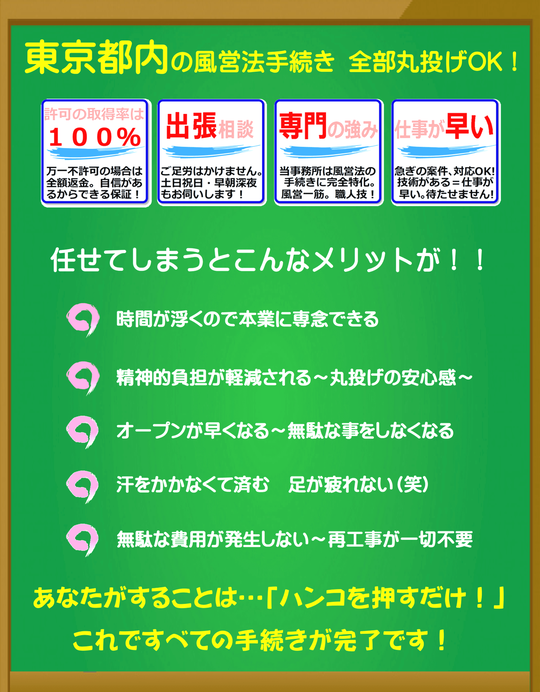

雀荘は「風俗営業」ですので、他の風俗営業一般と同じ規制がかかります。ですので、まずはやさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!の各コンテンツをお読みになり、風俗営業に関する一般的な基礎知識を知っておく必要があります。

そして雀荘については、こうした風俗営業一般に対する規制に加えて、雀荘特有の規制も設けられています。以下、その雀荘特有の規制について、ざっくりと触れてみたいと思います。

遊技料金に対する規制

風営法では雀荘の遊技料金に対し、規制をかけています。これは遊技料金が適正水準を超えて高額になると、それを回収しようとする心理が働き、その結果、客の間で賭博行為等が行われる可能性があるからです。

そのため、雀荘の遊技料金については以下のように定められています。

【「客一人あたりの時間」を基礎として遊技料金を計算する場合】

全自動の台 1時間につき600円

その他の台 1時間につき500円

【「台1台あたりの時間」を基礎として遊技料金を計算する場合】

全自動の台 1時間につき2,400円

その他の台 1時間につき2,000円

雀荘の遊技料金は、上記金額に消費税等相当額を加えた金額を超えてはなりませんので、気を付けて下さい。

賞品提供に対する規制

風営法では雀荘がその営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供する事を禁止しています。例えば「○○(遊技の結果)の場合にビールを1本進呈」とか、「新装開店記念」など名目の如何を問いません。遊技の結果に応じて賞品を提供することのないよう、気を付けて下さい。遊技の結果に応じて賞品を提供する事ができるのは、4号営業のパチンコ店です。

その他留意事項

個室について

雀荘が個室にマージャン台を設置して営業することは、直ちに風営法違反とはなりませんが、風営法の趣旨に反するような状態にならないよう、気を付けるようにして下さい。

例えば、外から全く見通すことができないような個室を作り出すことは、そこで賭博が行われることを助長するおそれがあります。ですので、こうしたケースでは、<客が存する場合、個室の出入口を開放しておくこと>といった条件が付される場合があります。

なお、許可の際に出された条件は必ず守るようにして下さい。条件に反するようなことを行うと、指示処分を経ることなく、いきなり営業停止等の重い処分が発動される場合があります。

飲酒について

雀荘で飲酒させることについては、何か規制があるのでしょうか?

この点、飲酒と射幸の関係は明確でないことから、<法律事項>とはなっていませんが、各地域の条例事項として規制がかかっている場合がありますので、気を付けて下さい。例えば東京都の場合ですと、雀荘では飲酒をさせることOKですが、パチンコ店はNGとなっています。

なお、酒を含めた飲食物の提供方法によっては、飲食店営業の許可も取る必要が出てきます。飲食店営業の許可に関しては、「やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!」が参考になります。

以上ここでは雀荘を開業・経営しようとする方を対象に、風営法と雀荘の関係をざっくりと解説しました。ここで取り上げた内容は本当にざっくりとしたものです。雀荘の開業・経営と風営法の問題でお困りの場合は、そのままにせず、風営法・風俗営業許可が専門の当事務所を頼っていただければ、と思います。

※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

当事務所は「風営法」に関するコンテンツが充実!以下のページもご覧ください!!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

最新の投稿

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

- ---■業態別トピック■-----

- ---■個別のトピック■-----