風営法と接待|接待の有無で風俗営業となるかどうかが決まります!

接待行為をしているのに許可を取っていない…それは「犯罪」ですので、ご注意下さい

風営法を語る時に重要な概念として必ず出てくるのが「接待」です。なぜ重要なのかと言いますと、この「接待」と呼ばれる行為をするかしないかで、風営法上の「風俗営業」に当たるかどうかが決まるからです。それは許可を取る必要があるのか、ないのかが決まる、ということにつながります。

もし許可を取る必要があるとなった場合は、営業できる人や場所などが限られてきますし、営業できる時間も限られてきます。また、許可が出るまでの期間がおよそ55日となっていますので、オープンの計画も慎重に練る必要が出てきます。そのため、経営者にとって接待を行うかどうか、すなわち風俗営業にあたるかどうか、は非常に重大な関心事となるのです。

このような事情があるため、様々な制約がある「風俗営業」という形態は、なるべく避けたい…というのは、経営者のホンネの部分としてあるかと思います。そこで、実態として「接待」とよばれる行為を行なっているにも関わらず、風俗営業の許可を取らずに別の形態、例えば「深夜における酒類提供飲食店営業」として、あるいは無許可で営業しているケースも散見されます。

しかし、警察が何も言ってこないからバレていないだろう、と考えるのは甘く、実はそうした実態についてはすでに把握済み、という場合がほとんどです。タイミング次第でいつでも取り締まれる体制にあり、しかも無許可で接待をしたということは、イコール無許可で風俗営業をしたということですから、罰則的には風営法上で最も重いものが適用となります(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその併科)。

ですので、実態として「接待」を行っている、しかし風俗営業の許可は取っていない…という心当たりのある方は、そうなる前に対策を取っておかれたほうがいいかと思います。スナック、ガールズバーなどといった業態は特に注意してください。取り締まり強化の時期などは、こうしたお店が一網打尽にされることもあります。

このように風営法上、重要な概念である「接待」なのですが、具体的にどのような行為をいうのかについては、私って風営法に関係ある?で既に述べています。接待に当たる行為として、

・談笑・お酌等

・ショー等

・歌唱等

・ダンス

・遊戯等

・その他

があり、その各々の内容についても詳しく解説をしていますので、ご興味のある方は、私って風営法に関係ある?をご覧ください。また、接待にあたる行為のうち、デュエットなどについては、カラオケと風営法|警察から注意されないために守るべき3つのこと、の記事も参考になります。

ですので、ここでは「接待」について一定の理解があることを前提として、若干の補足説明をしたいと思います。以下は補足として中級編の内容となりますので、ご興味のある方はどうぞ。

<確信犯>は風俗営業の無許可営業に該当します!

はじめから「接待」とよばれる行為をするつもりで営業を開始した者が、何らの手続きも踏まずにいた場合、風営法上、どのような罰則が適用となるのでしょうか。

この場合、風営法第54条第6号違反(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書不提出)は成立せず、風営法第49条第1項第1号違反(風俗営業の無許可営業)が成立します。ですので、50万円以下の罰金ではなく、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその併科、という罰則の適用となります。ご注意下さい。

風営法第54条第6号違反というのは、風営法第33条第1項にあるように「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者」が届出書を提出しなかった場合を指します。

確信犯は、はじめから深夜における酒類提供飲食店営業(接待なし)の業態を営もうとする意思がないので、風営法第33条第1項の「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者」にはあたらず、風営法第54条第6号違反の主体とはなり得ません。ですので、ここでいう確信犯に対しては、風営法第49条第1項第1号違反(風俗営業の無許可営業)が成立することとなります。

無許可で接待行為をした場合の従業者の扱い

風俗営業の無許可営業をした場合の従業者の扱いですが、理論上は営業を営む者そのものではないので、当然に処罰されるというわけではありません。風営法第56条の両罰規定により、はじめて処罰が可能となります。この両罰規定によって従業者を処罰するための構成要件が設けられて、風俗営業の無許可営業の法条(第49条第1項第1号)とともに従業者を処罰する根拠となるわけです。ですので、接待をした従業者は第56条の規定によって処罰が可能となるため、法令の適用にあたっては、第49条第1項第1号の他に、この第56条の規定も適用となるのです。細かい理屈を述べましたが、要は接待をした従業者も処罰されますよ、ということです。

以上、ここでは私って風営法に関係ある?で既に述べた「接待」という概念の補足説明として、ちょっとだけ深入りをした説明をしました。

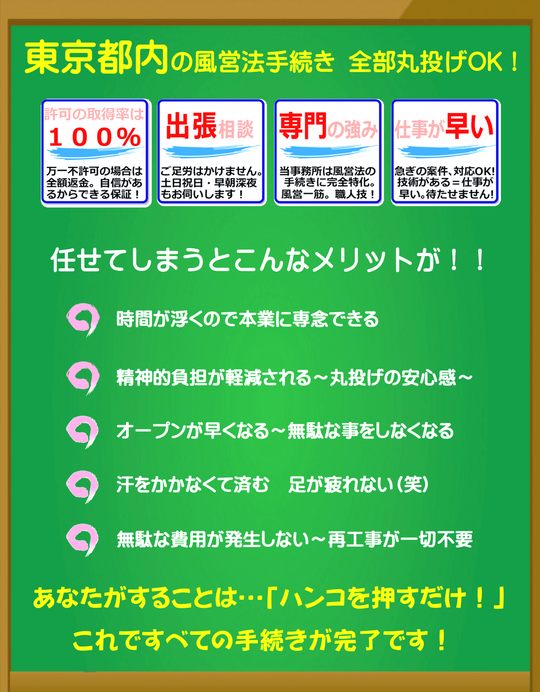

当事務所は風営法が専門ですので、風営法に関しては、他にはない「高度な知識」と「豊富な実務経験」がございます。風営法に関してお困りの点がありましたら、お気軽にご相談いただければ、と思います。きっとあなたのお役に立てることと思います。

※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

当事務所は「風営法」に関するコンテンツが充実!以下のページもご覧ください!!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

最新の投稿

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

- ---■業態別トピック■-----

- ---■個別のトピック■-----